浦幌町産 オーガニックビールが誕生! 「地球を救うビール」を造る「RIKKA」の歩み

原料栽培から醸造まで浦幌町で行うビール造りに取り組む「RIKKA(りっか)」。

日本のビール醸造の会社で、原料栽培から製麦、醸造まで一気通貫で行っているのは、ごく少数。2023年に種を蒔き、2024年春に浦幌町産大麦を使用したオーガニックビール「麦踏」(むぎふみ)がお披露目となりました。たくさんの人々の想いが繋がり、触れ合いを重ねた上で生まれたこのビール。

ビールができるまでの軌跡について、「RIKKA」のお二人にお聞きしました。

「RIKKA」プロフィール

代表 鈴木將之(すずき まさゆき)さん静岡県出身。小学生の時に遊んでいた砂浜が、中学生の際になくなっていたことに衝撃を受け、海岸侵食を知り環境問題に関心を持つようになる。現在は札幌でアウトドアアパレルメーカーに勤務しながら、RIKKAの代表として札幌と浦幌を行き来する日々を送る。懐中電灯集めが趣味で、ビール造りの場面でも意外と活躍する優れものだそう。地球をこよなく愛するサーファー。

副代表 菅野小織(かんの さおり)さん

仙台市出身。大学病院の医療事務、ドクター秘書を経て、仙台のマクロビレストランに勤務。震災後に北海道へ移住し、洞爺湖町でのカフェ経営、豊浦町の地域おこし協力隊(農業関連)を経験。現在はビール造りをきっかけに浦幌に移住(2023年秋〜)。優しくて柔らかな笑顔がトレードマーク。

「今すぐやりなよ!」菅野さんの後押しではじまったビール造り

鈴木

私たちは2008年に知り合いました。 お互い仙台に住んでいたのですが、僕が働いていたPatagoniaの主催でイベントを企画することになったのです。そのオープニングパーティーのケータリングを菅野さんが働いていたマクロビオティックのカフェに依頼したのが始まりです。

その後も定期的に一緒にイベントをしていたのですが、2011年に東日本大震災が起こり、開催が止まってしまいました。何度も復活させようとしたのですが、みんなそれぞれ事情があり、なかなか続かなくて自然消滅してしまって。

菅野

ー私は震災をきっかけに仙台を離れ、北海道の洞爺湖町に移住しました。

SNSで繋がっていたので、菅野さんが北海道に移住していたことは知っていました。自分もその時には札幌で働いていたので、2018年の胆振東部地震の際に「大丈夫?」と連絡をしたんです。

すでに菅野さんの周りにはたくさんの知り合いがいて、元気よく「大丈夫です!」って言われて「それなら良かった」って感じでした(笑)。

ーその連絡をもらえたのがきっかけで、私が札幌に行くタイミングでお茶することになりました。

そこで菅野さんの近況を聞き、豊浦町の地域おこし協力隊として活動してることを知りました。

菅野さんから「鈴木さんはこれから何がしたいんですか? 」と聞かれて「ビール造りをやりたいんだよね」って話をしましたね。

僕がビールをやりたかった理由は、農業が気候危機を解決する1つだと思い、いろんな人を巻き込み環境再生型有機農業(リジェネラティブオーガニック農業)として不耕起有機栽培をやってみたかったんです。環境再生型有機農業は、植物や動物に由来する有機物を原料とする「有機肥料」を活用し土壌の有機物を増やしながら修復、改善を行い、自然環境の回復に繋げる農業です。ほ場を耕さずそのまま種をまき農作物を育てる農法「不耕起栽培」もそのひとつ。

有機栽培、いわゆる「オーガニック」という言葉を聞くと近寄りがたいかもしれないけれど、「ビール造り」を押し出したらどんな人でも関わりやすくなる感覚がありました。

おいしいビールを通して、人を動かし、畑や自然を蘇らせることで、地球を救う手助けになるのではないかと考えたのです。

そのことを話すと「めっちゃいいじゃん!今すぐやりなよ!」と言われました。当時は49歳で、本当は50歳から始めようと思っていましたが、背中を押され予定より早めにスタートを切りました。

ビールを核に人々や地域の繋がりを広げる 合同会社「RIKKA」の誕生

当時、菅野さんは豊浦町でカフェを開業する予定だったので、すぐに一緒にやろうとはならなかったのですが、農家さんとの親交が深かった菅野さんに新しい畑や農家さんを紹介してもらい、畑の場所を増やし大麦栽培をコツコツと続けていました。

そして2021年、ついに収穫した大麦をビールにできることになったのですが、自分で販売するためには「酒販売免許」が必要でした。許可取得のためには会社を設立した方がいいなと思ったんです。

会社を作るタイミングで菅野さんに「一緒に会社をやらないか」と声をかけ、合同会社としてやっていくことになりました。

ーお互い農業もビール造りも初心者。まずはやってみてどんな結果になるか自分たちで体験することを大事にしたのですが、鈴木さんはたとえ上手くいかなくてもいつでも冷静。

「何が足りないのか、何を学ぶべきか」を考え、必要なものを自分にとりいれていくのがとても上手だなと見ていて感じています。

「RIKKA」という会社名は、雪の別名「六花(りっか)」に由来します。

雪の結晶が六角形で花のように美しいことからそう呼ばれるようになったようで、結晶の中央には核があり、そこからきれいな模様を作り上げていくんです。この結晶のように、ビールを核にして人や地域のつながりが広がりを作れる会社にしたいという想いを込め「RIKKA」としました。

菅野さんの周りにはよく賑やかで楽しそうな人だかりができているのですが「RIKKA」の想いとなんだか重なります。菅野さんのありたい姿に真っ直ぐに進んでいく強さと優しさが人々を惹きつけているのかなと思います。

ビール造りを進める上で、より広い農地と農家さんの協力が必要ということが分かっていました。そんな時に知り合いから「浦幌がいいんじゃない」と勧めてもらいました。

浦幌町は一次産業が盛んで、地元のハマナスを使った製品作りに取り組んでいる方や、昔から続く林業を引き継いで木炭作りに挑戦している次世代の方もいます。さまざまなチャレンジを後押ししてくれる雰囲気があり、浦幌町を拠点にビール造りを始めることにしました。

大麦畑で広がる人の輪とつながる想い

浦幌に来てから、大麦は主に浦幌朝日地区の(株)AAAの山田史弥さんの畑に栽培を委託しています。

ウクライナでの戦争の影響で農薬や肥料などの農業資材の価格が高騰していました。そんな状況の中、(株)AAAの山田さんはこのまま農業を続けていくことの不安を抱えていたんです。

持続可能な農業を模索していく中でちょうど僕のやりたいことと合致するところがあったんですよね。去年から栽培を依頼し、今年(2025年)で2年目になります。

農家さんの力を借りながらやっていく中で、福島大学の大学院に通い、専門的に農業について学びはじめました。自分なりに学び、それを農家さんと実践できたらいいんじゃないかと思うようになったのです。大学の先生と浦幌町での講演会の開催や大麦畑の土壌の観察などもしています。

ー山田さんの畑をメインとして自分たちで「体験農場」として使える大きさの畑も持ち、イベント時などに活用中です。春に種を蒔き、芽が育ってきたら麦踏みと草取り、 8月頃に収穫、秋に脱穀という流れの中でイベントを開催しています。

十勝にとどまらず、旭川、美唄など道内各地から参加者が来られています。種蒔きと収穫のタイミングで訪れ「なんだか感慨深いね」と話してくださる方もいて、イベントを通して共に大麦の成長を見守り、喜びあう仲間が増えました。

ビールを通じてできた繋がりが、未来のビール造りへの大きな原動力となっているんです。

RIKKA イベントの様子

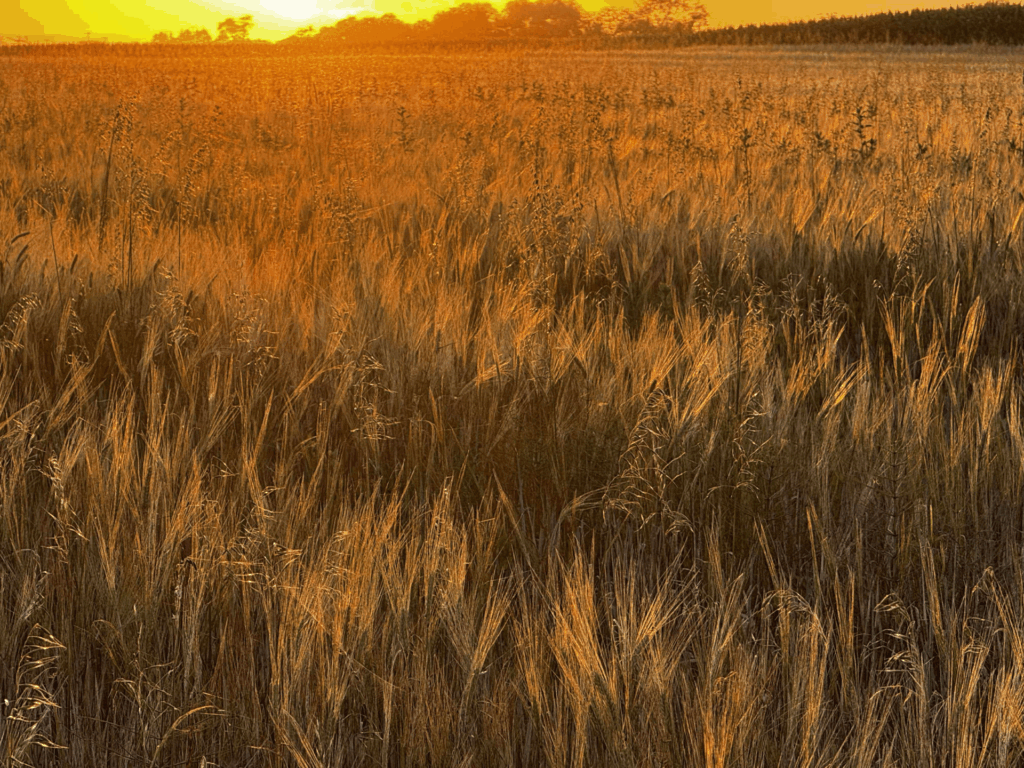

麦踏みの様子。「植物を踏んでいいの!?」と最初は皆さんおっかなびっくり。それぞれ足元を見つめつつ、周りに誰かがいる気配を感じながらもくもくと作業。

しっかりと踏むことで、強い苗が育ちます。

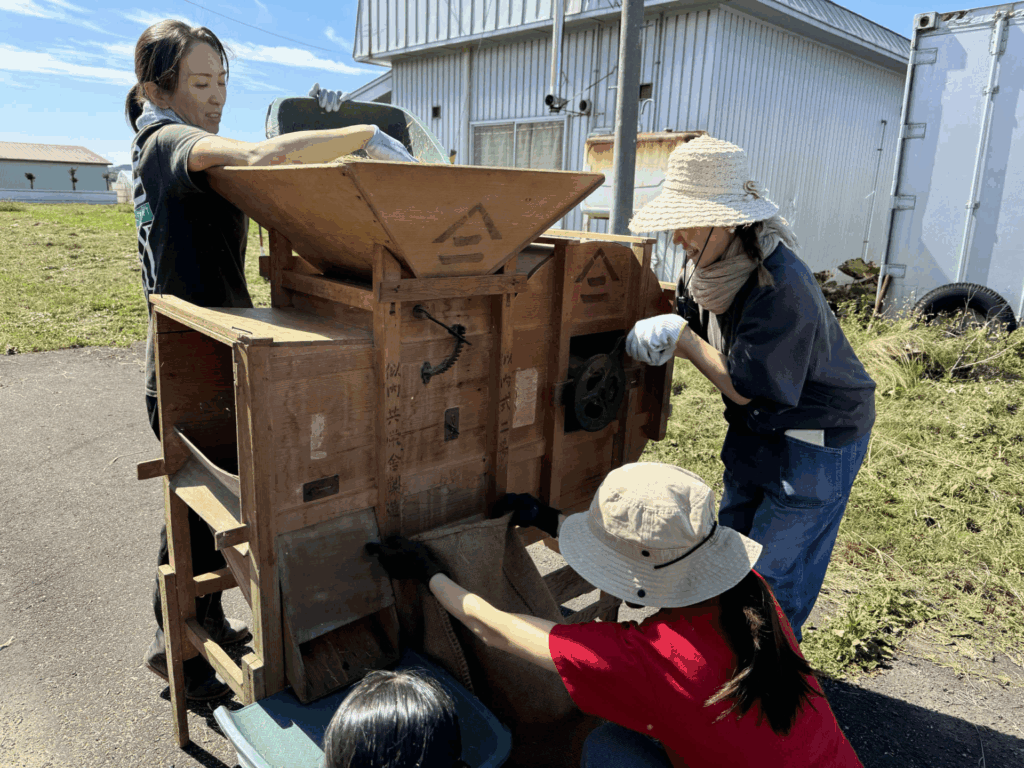

浦幌町立博物館からお借りした昔ながらの唐箕(とうみ)という農機具を使い実の選別を実施。

慣れない機械に苦戦しながら、はじめて出会った方々とも自然と力を合わせます。

畑の中で食事を楽しむ大麦畑レストランを開催。

黄金に輝く大麦畑での「乾杯!」でRIKKAビールのおいしさも際立ちます。

新たな風が体に吹き抜ける、爽やかな味わい。RIKKAビール「麦踏」と「種蒔」

長い年月とたくさんの方々の協力の末、ついに完成した浦幌町産大麦を使用した RIKKAのオーガニックビールは、「麦踏」という名前で2025年5月に発売開始しました。

ー現在は浦幌町のトリノメ商店、帯広市の熊田商店で販売されています。

お客様からは、とても軽やかな爽やかな味わいで良い意味でビールっぽくなく、どんな食事にもあうと好評です!

第2弾のビールは、2025年10月より発売予定。こちらは初めて浦幌町産大麦を自分たちで製麦した麦芽100%のオーガニックビールとなります。地元産にこだわったモノ造りをようやくスタートできたのでここから始まりという想いを込め「種蒔(たねまき)」という名前にする予定です。

自分の中の理想に近づけるのは難しいですが、これからも自分たちが納得した「美味しい」と、大切なコンセプト「地球を救う1杯」を目指して造っていきたいです。

==============================================

お二人の出会いから「地球を救う1杯」ができあがるまでのたくさんの出会いがRIKKAビールのおいしさと価値を熟成させてきたことが感じられました。

RIKKAのビール造りはこれからも続いていきます。浦幌にお越しの際は、イベントに参加したり、ビールを味わったり様々な角度からRIKKAビールをお楽しみくださいね!

前の記事

前の記事  記事一覧

記事一覧